University of Tsukuba, Laboratory of Fungal Interaction and Molecular Biology

研究内容RESEARCH

はじめに

糸状菌の産生する二次代謝物には有用な生理活性を示す化合物が多く含まれており、抗生物質や免疫抑制剤など実際に薬として利用されています。このような有用物質の探索が長年続けられてきましたが、近年では薬の創成に繫がるような新規化合物の発見は限られてきたと言われています。新薬創成のスピードが減速するのと相まって、薬剤耐性病原菌の問題が顕在化しており、有効な抗菌薬が無くなってしまう脅威は差し迫ったものとなっています。医療分野のみならず、農業分野においても病原菌の抗菌剤に対する耐性は、常について回る重要な問題です。

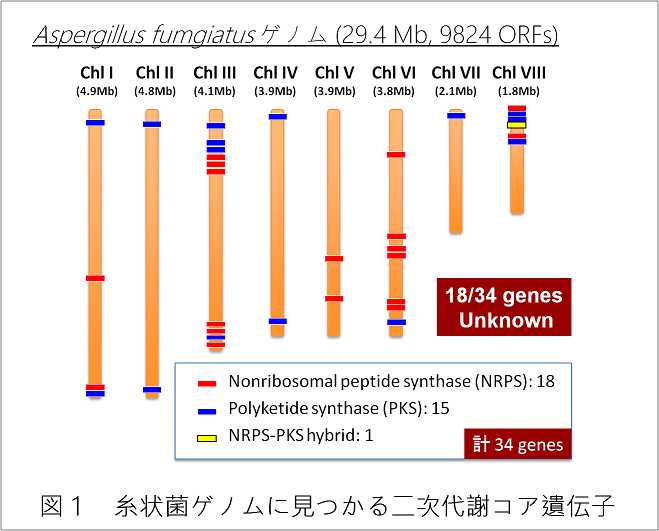

微生物研究において、ゲノム解析が隆盛となった2000年代を経て、一つの細胞の中に、機能が推測できない遺伝子が多くあること、全く発現が確認できない遺伝子も多くあることが共通に認識されるようになりました。このことは、微生物細胞にはまだ未発見の能力が多く潜んでいることを推測させます。薬のもととなる化合物の生合成に関わる遺伝子は、特徴的な配列を持っており、ゲノムを見ればそこに存在する概数を知ることができます。実際に、糸状菌ゲノムについて調べてみると、菌種によって異なりますが、30〜60個ほどの責任遺伝子が見つかります(図1)。しかし、各遺伝子がどういった化合物の生合成に関与しているか判明している物はごく限られています。そして一定レベルの発現が確認できる遺伝子の割合は、培養条件にもよりますが10%にも満たないというデータが得られています。このような背景から、これまでの手法では取得できる化合物の種類に限界があり、新たなアプローチが必要であることがわかります。そこで、単独の菌をフラスコやプレートの上で培養する純粋培養法に代えて、別の菌などと共存させて培養させる混合培養法が有効であると予想されます。

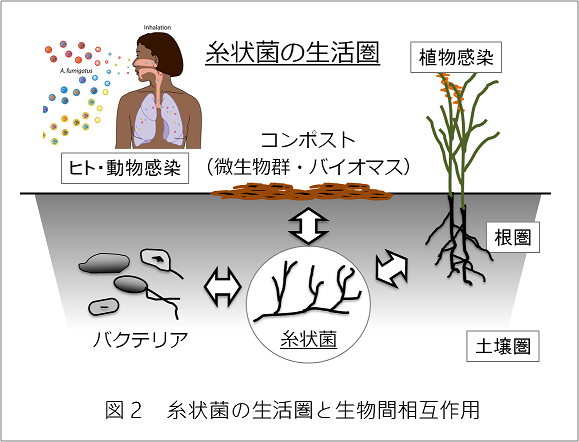

糸状菌に限らずあらゆる生物は、生息する環境には必ず他者が存在し、相互に作用を及ぼしあっています(図2)。したがって、進化的に他者存在を前提とした性質が備わっているはずです。つまり、純粋培養時では起動しないプログラムがゲノム上に無数とあり、適合する他者と共存する時に初めて現れる生理機能が存在している可能性は高いと言えます。例えば、糸状菌にとって他者である細菌の生育を阻害する「抗生物質」を産生するためには、その標的である細菌の存在を認識することが引き金になるかもしれません。

これまでの微生物学では、純粋培養法に依拠して微生物細胞の構造や挙動の理解を進めてきましたが、真に生理・生態を明らかにするには、複合的な環境に置かれた微生物を「視る」必要があります。本講座では、糸状菌を中心とした生物間相互作用に着目し、その基礎的なメカニズムの解明を目指します。また、糸状菌が関わる広範な応用分野(農業、医学、薬学)への貢献も目指し、次世代の微生物学研究を推進していきます。

微生物研究において、ゲノム解析が隆盛となった2000年代を経て、一つの細胞の中に、機能が推測できない遺伝子が多くあること、全く発現が確認できない遺伝子も多くあることが共通に認識されるようになりました。このことは、微生物細胞にはまだ未発見の能力が多く潜んでいることを推測させます。薬のもととなる化合物の生合成に関わる遺伝子は、特徴的な配列を持っており、ゲノムを見ればそこに存在する概数を知ることができます。実際に、糸状菌ゲノムについて調べてみると、菌種によって異なりますが、30〜60個ほどの責任遺伝子が見つかります(図1)。しかし、各遺伝子がどういった化合物の生合成に関与しているか判明している物はごく限られています。そして一定レベルの発現が確認できる遺伝子の割合は、培養条件にもよりますが10%にも満たないというデータが得られています。このような背景から、これまでの手法では取得できる化合物の種類に限界があり、新たなアプローチが必要であることがわかります。そこで、単独の菌をフラスコやプレートの上で培養する純粋培養法に代えて、別の菌などと共存させて培養させる混合培養法が有効であると予想されます。

糸状菌に限らずあらゆる生物は、生息する環境には必ず他者が存在し、相互に作用を及ぼしあっています(図2)。したがって、進化的に他者存在を前提とした性質が備わっているはずです。つまり、純粋培養時では起動しないプログラムがゲノム上に無数とあり、適合する他者と共存する時に初めて現れる生理機能が存在している可能性は高いと言えます。例えば、糸状菌にとって他者である細菌の生育を阻害する「抗生物質」を産生するためには、その標的である細菌の存在を認識することが引き金になるかもしれません。

これまでの微生物学では、純粋培養法に依拠して微生物細胞の構造や挙動の理解を進めてきましたが、真に生理・生態を明らかにするには、複合的な環境に置かれた微生物を「視る」必要があります。本講座では、糸状菌を中心とした生物間相互作用に着目し、その基礎的なメカニズムの解明を目指します。また、糸状菌が関わる広範な応用分野(農業、医学、薬学)への貢献も目指し、次世代の微生物学研究を推進していきます。

バナースペース

筑波大学 糸状菌相互応答講座

〒305-8577

茨城県つくば市天王台1-1-1

生物農林学系棟

B211, B212, F209

TEL:

029-853-2672(萩原 B212)

029-853-6636(浦山 B211)